Ein Flussdiagramm visualisiert einen Algorithmus

„Flussdiagramm – Algorithmen visualisieren“ ist Teil der Artikelserie „Methoden der Wirtschaftsinformatik von Null auf Hundert„

Stand: 23.09.2021

UPDATE 24.08.2025

Flussdiagramme (manchmal auch: Programmablaufplan) können Sie dazu verwenden, um Abläufe eindeutig grafisch zu beschreiben. Flussdiagramme sind in der Norm DIN 66001 standardisiert.

Was ist ein Flussdiagramm?

Ein Flussdiagramm (engl. Flowchart) ist ein grafisches Modellierungswerkzeug, das Prozesse, Abläufe oder Algorithmen in Form von Symbolen und Verbindungen darstellt. Es dient der Visualisierung, Dokumentation, Analyse und Optimierung von Arbeits- und Informationsflüssen. In der Wirtschaftsinformatik wird es insbesondere eingesetzt, um Geschäftsprozesse, Informationssysteme und Softwarelogik verständlich und standardisiert abzubilden

Einsatz von Flussdiagrammen in der Wirtschaftsinformatik

Einsatzmöglichkeiten

Flussdiagramme sind ein universelles Werkzeug und finden in vielen Bereichen Anwendung:

Geschäftsprozessmodellierung: Darstellung von Abläufen in Unternehmen, z. B. Bestell- oder Rechnungsprozesse.

Softwareentwicklung: Visualisierung von Algorithmen, Entscheidungslogik und Datenflüssen.

Projektmanagement: Planung und Kommunikation komplexer Arbeitsabläufe.

Qualitätsmanagement: Dokumentation und Optimierung von Prozessen im Rahmen von ISO-Zertifizierungen.

Arten von Flussdiagrammen

Einfache Ablaufdiagramme: Darstellung linearer Prozesse.

Prozessflussdiagramme: Detaillierte Abbildung betrieblicher Abläufe.

Programmablaufpläne (PAP): Darstellung von Algorithmen in der Softwareentwicklung.

Systemflussdiagramme: Visualisierung von Informationsflüssen zwischen IT-Systemen.

Flussdiagramme im ARIS-Ordnungsrahmen

Flussdiagramme sind im ARIS-Ordnungsrahmen in der Beschreibungsebene DV_Konzept in der Prozesssicht angesiedelt. In der Beschreibung von Algorithmen konkurrieren Flussdiagramme mit Methoden wie Pseudocode oder anderen grafischen Notationen, wie z.B. UML Aktivitätsdiagramme oder Nassi-Schneidermann-Diagrammen (DIN 66261).

Abb. 1: Flussdiagramme im ARIS Haus

Während Sie eEPK dann einsetzen, wenn Menschen und Organisationseinheiten an einem Prozess beteiligt sind, verwenden Sie Flussdiagramme für die Visualisierung eher technischer Abläufe.

Einfaches Beispiel für ein Flussdiagramm

In Abb. 2ist der euklidische Algorithmus zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers als Flussdiagramm dargestellt. Der Anweisungsblock rund um den Platzhalter „H“ (wie Hilfsvariable) dient dazu, den Tausch der Variableninhalte zu gewährleisten.

Abb. 2: Flussdiagramm für den euklidischen Algorithmus zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers.

Abgrenzung

Während Flussdiagramme eine einfache und intuitive Darstellung bieten, stoßen sie bei komplexen Geschäftsprozessen an ihre Grenzen. In der Wirtschaftsinformatik werden sie daher oft durch BPMN oder EPK ergänzt, die eine formalere und auch maschinenlesbare Modellierung ermöglichen. Dennoch bleiben Flussdiagramme ein didaktisch wertvolles Werkzeug, insbesondere für die erste Analysephase und zur Kommunikation mit nicht-technischen Stakeholdern. Letzteres ist dem Umstand geschuldet, dass auch Laien sehr schnell lernen, Flussdiagramme zu lesen.

Notationselemente für Flussdiagramme (Aufbau und Symbole)

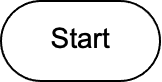

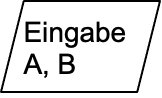

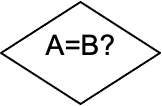

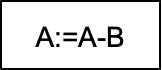

Ein Flussdiagramm besteht aus standardisierten Symbolen, die durch Pfeile verbunden sind und so den Ablauf eines Prozesses darstellen. Wichtige Symbole sind:

| Symbol | Bedeutung | Beispiel |

|---|---|---|

| Oval | Start- und Endpunkt | „Start“, „Ende“ |

| Rechteck | Prozessschritt / Tätigkeit | „Rechnung prüfen“ |

| Raute | Entscheidung mit Alternativen | „Zahlung eingegangen? Ja/Nein“ |

| Parallelogramm | Ein- oder Ausgabe | „Daten erfassen“ |

| Zylinder | Datenspeicher / Datenbank | „Kundendatenbank“ |

| Dokumentsymbol | Dokumente im Prozess | „Bestellformular“ |

Die Pfeile geben die Flussrichtung an und verdeutlichen die logische Abfolge der Schritte

Tab. 1 stellt die gängigen Notationselemente für Flussdiagramme dar.

Tab. 1: grafische Elemente für Flussdiagramme

Historische Entwicklung des Flussdiagramms

Erste Flussdiagramme wurden 1921 von den Wirtschaftsingenieuren Frank und Lillian Gilbreth vorgestellt.

Ab den 1940er-Jahren etablierte sich eine standardisierte Symbolsprache, die bis heute in Normen wie DIN 66001 oder ISO 5807 festgelegt ist3.

Mit der zunehmenden Bedeutung der Prozessmodellierung in der Wirtschaftsinformatik wurden Flussdiagramme zu einem Vorläufer moderner Methoden wie BPMN (Business Process Model and Notation) oder Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK).

Vor- und Nachteile von Flussdiagrammen

Vorteile

Übersichtlichkeit: Abläufe werden leicht verständlich dargestellt. Das gilt, wenn die Abläufe nicht sehr komplex sind.

Kommunikation: Fördert das gemeinsame Verständnis zwischen Fachabteilungen und IT.

Fehlermanagement: Schwachstellen in Prozessen können sichtbar werden.

Standardisierung: Einheitliche Symbolik erleichtert die Interpretation.

Nachteile

Komplexität: Bei umfangreichen Prozessen können Flussdiagramme unübersichtlich werden.

Abstraktion: Details gehen verloren, wenn Prozesse (zu) stark vereinfacht dargestellt werden.

Pflegeaufwand: Änderungen in Prozessen erfordern eine kontinuierliche Aktualisierung der Diagramme. Dies trifft jedoch auch auf andere Prozessvisualisierungsnotationen zu.

Einsatz von Flussdiagrammen in lebensweltlichen Sujets

Flussdiagramme sind nicht nur in der Wirtschaftsinformatik oder Softwareentwicklung nützlich, sondern auch im ganz normalen Alltag. Hier ein paar lebensweltliche Beispiele dafür, die zeigen, wie vielseitig sie eingesetzt werden können:

Alltag & Haushalt

- Morgenroutine planen: Aufstehen → Zähneputzen → Frühstück → Entscheidung: „Auto oder Fahrrad?“ → Weiterfahrt zur Arbeit.

- Kochen eines Rezepts: Zutaten prüfen → Entscheidung: „Alles vorhanden?“ → Ja: Kochen starten / Nein: Einkaufen gehen → Zubereitungsschritte → Servieren.

- Hausarbeit organisieren: Wäschekorb prüfen → Entscheidung: „Maschine voll?“ → Ja: Waschgang starten / Nein: warten.

Schule & Studium

- Lernstrategie entwickeln: Stoffmenge prüfen → Entscheidung: „Alles verstanden?“ → Ja: Wiederholen / Nein: zusätzliche Quellen suchen → Übungsaufgaben lösen → Prüfungsvorbereitung.

- Projektarbeit: Thema wählen → Recherche → Gliederung erstellen → Entscheidung: „Genug Material?“ → Ja: Ausarbeitung / Nein: weitere Literatur suchen.

Beruf & Büro

- Urlaubsantrag: Antrag ausfüllen → Entscheidung: „Genehmigung durch Vorgesetzten?“ → Ja: HR-Abteilung → Urlaub im System eintragen / Nein: Rücksprache.

- Kundenservice: Anfrage eingehen → Entscheidung: „Standardproblem?“ → Ja: Lösung aus Wissensdatenbank → Antwort senden / Nein: an Fachabteilung weiterleiten.

- E-Mail-Bearbeitung: E-Mail öffnen → Entscheidung: „Sofort erledigen?“ → Ja: direkt beantworten / Nein: in To-do-Liste verschieben.

Konsum & Freizeit

- Online-Shopping: Produkt suchen → Entscheidung: „Preis im Budget?“ → Ja: in den Warenkorb / Nein: Alternative suchen → Bestellung abschließen → Lieferung verfolgen.

- Reiseplanung: Ziel auswählen → Entscheidung: „Flug oder Bahn?“ → Buchung → Hotelreservierung → Packliste erstellen → Abreise.

- Freizeitaktivität: Wetter prüfen → Entscheidung: „Sonne?“ → Ja: Picknick im Park / Nein: Kino oder Museum.

Persönliche Entscheidungen

- Gesundheitsentscheidungen: Symptom bemerken → Entscheidung: „Leicht oder schwer?“ → Leicht: Hausmittel ausprobieren / Schwer: Arzttermin vereinbaren.

- Freundschaftspflege: Nachricht erhalten → Entscheidung: „Sofort antworten?“ → Ja: direkt schreiben / Nein: Erinnerung setzen.

- Finanzplanung: Einnahmen prüfen → Entscheidung: „Budget überschritten?“ → Ja: Ausgaben kürzen / Nein: Sparbetrag erhöhen.

Warum der Einsatz in lebensweltlichen Situationen sinnvoll sein kann

- Flussdiagramme helfen, Entscheidungen transparent zu machen.

- Sie zeigen Alternativen und Konsequenzen auf.

- Sie sind besonders nützlich, wenn man Abläufe standardisieren oder optimieren möchte – sei es beim Kochen, im Büro oder bei der Urlaubsplanung.

Beispiel „Gesundheitsenstscheidungen“

Im folgenden ist ein einfache Beispiel für „Gesundheitsentscheidungen“ aufgezeichnet. Es ist nur mit einem Texteditor entworfen und benötigt kein spezielles grafisches Werkzeug. Dabei muss man sich – im privaten Kontext – nicht sklavisch an die Notationsvorschriften der DIN-Norm halten. Was zählt, ist die Verständlichkeit.

+-------------------+

| Symptom bemerken |

+-------------------+

|

v

+-------------------+

| Symptom bemerken |

+-------------------+

|

v

+--------------------+

| Leicht oder schwer?|

| schwer? |

+--------------------+

/. \

/ ja (leicht) \ nein (schwer)

v v

+-----------------------+ +------------------------+

| Hausmittel | | Arzttermin |

| ausprobieren | | vereinbaren |

+-----------------------+ +------------------------+

|

v

+-------------------+

| Wirkt Hausmittel? |

+-------------------+

/ \

/ ja \ nein

v v

+-----------------------+ +------------------------+

| Symptom bessert sich | | Arzttermin |

| | | vereinbaren |

+-----------------------+ +------------------------+

|

v

+-------------------+

| Ende |

+-------------------+

Anhang

Quellen

Online Flussdiagramme zeichnen und als XML oder Bild exportieren:

Für Nerds: Diagramm mit ASCII-Zeichen malen:

Hering, Ekbert 1989 Datenstrukturen und Datenflußplan nach DIN 66 001, Springer, ISBN-13: 978-3-663-12366-8 URL: http://link.springer.com/openurl/pdf?id=doi:10.1007/978-3-663-12366-8_6

(Studierende haben die Möglichkeit, über die Hochschulbibliothek kostenlos an die Unterlage zu gelangen)

ISO 5807: Information processing – Documentation symbols and conventions.

Heinrich, L. J.; Heinzl, A.; Roithmayr, F. (2014): Wirtschaftsinformatik – Einführung und Grundlegung.

Laudon, K. C.; Laudon, J. P.; Schoder, D. (2022): Wirtschaftsinformatik – Eine Einführung.

Glossar

Wirtschaftsinformatik

Die Wirtschaftsinformatik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich mit der Gestaltung, Entwicklung, Einführung und Nutzung von Informations- und Kommunikationssystemen (IKS) in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft beschäftigt. Sie verbindet Inhalte und Methoden der Betriebswirtschaftslehre (BWL), der Informatiksowie angrenzender Disziplinen wie Rechtswissenschaft, Soziologie oder Ingenieurwissenschaften.

Gegenstand und Zielsetzung der Wirtschaftsinformatik:

- Analyse und Modellierung von Geschäftsprozessen und Informationsflüssen.

- Entwicklung und Einführung von Anwendungssystemen (z. B. ERP-Systeme, CRM-Systeme).

- Integration von IT und Unternehmensstrategie, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

- Bewertung von Technologien hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Nutzen.

- Gestaltung der Mensch-Computer-Interaktion und benutzerfreundlicher Systeme.

Teilgebiete der Wirtschaftsinformatik:

- Informationssysteme: Aufbau, Architektur und Management betrieblicher Anwendungssysteme.

- Datenmanagement: Datenbanken, Data Warehousing, Big Data, Business Intelligence.

- Softwareentwicklung: Methoden, Werkzeuge und Vorgehensmodelle.

- IT-Management: IT-Governance, IT-Strategie, IT-Controlling.

- E-Business & digitale Märkte: Online-Handel, Plattformökonomie, digitale Geschäftsmodelle.

- Prozessmanagement: Modellierung, Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Abgrenzung

- Informatik: Fokus auf technischen Grundlagen, Algorithmen und Softwaretechnik.

- BWL: Fokus auf ökonomische Fragestellungen, Organisation und Management.

- Wirtschaftsinformatik: Schnittstelle, die beide Perspektiven integriert und praxisnah anwendet.

Bedeutung in Praxis und Forschung

- Unternehmen nutzen Wirtschaftsinformatik, um Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Innovationen voranzutreiben.

- Forschung entwickelt neue Methoden und Technologien für die digitale Transformation.

- Gesellschaftlich trägt die Disziplin zur Gestaltung der Informationsgesellschaft bei, etwa durch E-Government oder digitale Bildung.

Autor und Lizenz

Autor: Prof. Dr. rer. nat. Claus Brell, aktuelle Projekte: Biene40, Steel4Bees

Lizenz: CC BY

Inhalte des Beitrages können Sie entsprechen der Lizenz verwenden. Unter dieser Lizenz veröffentlichte Werke darf jedermann für private, gewerbliche und sonstige Zwecke nutzen verändern und auch neu ohne CC-Lizenz vermarkten. Als Urheber mache ich keine Rechte geltend. Über eine namentliche Nennung würde ich mich freuen.